1916年、ドイツの天体物理学者カール・シュバルツシルトは、アインシュタインの一般相対性理論の方程式から、世界で初めて「ブラックホール」という天体の存在を導き出しました。

1916年、ドイツの天体物理学者カール・シュバルツシルトは、アインシュタインの一般相対性理論の方程式から、世界で初めて「ブラックホール」という天体の存在を導き出しました。

その後、電波や赤外線、可視光線、X線などさまざまな波長の光を使って宇宙を観測できるようになったことで、ほとんどすべての銀河の中心には、非常に強い重力であらゆるものを吸い込みながら成長するブラックホールが実在することが示されています。

「ブラックホールを理解することは、銀河、ひいては宇宙の成り立ちを理解することにつながります。そのため、数多くの天文学者がブラックホールに注目しているのです。ブラックホールというと、子どもの頃は得体の知れないものと思っていましたが、学生時代、ブラックホールを間接的にではあっても実際に観測できることを知り、この道に進むことを決めました」と話すのは国立天文台天文シミュレーションプロジェクトの川島朋尚特任研究員です。

観測が進むブラックホール

ブラックホールとはどのような天体なのでしょうか。ここでは恒星程度の質量のブラックホールに焦点をあててみましょう。

あらゆる恒星には、我々と同じように寿命があります。その一生は数千万~数百億年と言われており、一生を終えると恒星はより小さく密度の高い天体に生まれ変わります。

密度は元の恒星の質量によって決まります。太陽くらいの質量の恒星は、1cm角の体積の質量が約1tになる「白色矮星」に、太陽の8~30倍の質量の恒星は、1cm角の体積の質量が約5億tになる「中性子星」になります。それより重い恒星は、1cm角の体積の質量が200億t以上に及ぶブラックホールになるのです。

時空は天体の重力によって歪むことが、アインシュタインによって初めて提唱されました。冒頭で紹介したカール・シュバルツシルトは、アインシュタイン方程式を解くことで、実際の宇宙でどの様にして生まれるかはさておき、ブラックホールの解が存在することを示しました。その後の研究により、恒星の最期に引き起こされる超新星爆発の際に、あまりに密度が高くなった天体は自分自身の重力を支えきれず中心に向かって収縮し続けることで時空を大きく歪め、ついには時空に穴を開けてしまうことがわかりました。その天体がブラックホールというわけです。

ブラックホールは重力が非常に強いため、一旦ブラックホールに吸い込まれてしまうと、光すら脱出することができません。光や物質が脱出できなくなる境界は「事象の地平面」と呼ばれています。

事象の地平面より内側からは光さえも脱出できないため、ブラックホールの直接的な観測はできません。しかし、ブラックホールの周囲にある物質を観測することで、間接的な観測ができるのです。ブラックホールの近くにある天体や天体から流れ出る物質は、角運動量をもっているのでまっすぐにブラックホールに吸い込まれるわけではなく、ブラックホールの周囲を渦巻きながら、徐々に落ちていくことがわかっています。この渦巻きは「降着円盤」と呼ばれます。

また、ブラックホールに落ち切らなかった物質の一部はジェットとなって、降着円盤の面に垂直に、勢いよく噴出します。ジェットとは、細く絞られた高温のガスの流れのことで、それは光の速度の99%近くに及びます(図1)。加えて、ブラックホールの周囲からはウインドと呼ばれるジェットより遅い噴出流も確認されています。降着円盤やジェット、ウインドからは様々な波長の光が放出されており、電波や可視光線、紫外線、X線、ガンマ線などで観測されています。

ブラックホールが銀河に影響を及ぼす

光を放出したりジェットやウインドを噴出させたりするには、莫大なエネルギー源が必要です。このエネルギーのもとがブラックホールの重力エネルギーであり、それを熱などのエネルギーに変換しているのが降着円盤です。降着円盤の内側と外側では、物質の回転速度が異なります。重力は内側へ行くほど強いので内側の方が速く回転し、回転速度の差によって円盤内に摩擦熱が生じます。この熱が光となって出てくるわけです。また、このとき生まれた光の圧力(輻射圧)や磁場がジェットを加速させていると考えられています。

これらが周囲の銀河に対して強い影響を与えていることは、想像に難くありません。しかし、どの程度、銀河の形成や進化に影響を与えるかについてはほとんどわかっていません。その原因は、エネルギー源である降着円盤やジェットのメカニズムが複雑で、計算式を解くのが大変だからです。どの程度のエネルギーがどの方向に光やジェットそしてウインドとして放出されるかは未解明なのです。

そこで、川島さんはブラックホール周囲のプラズマ(降着円盤やジェット、ウインド)の観測結果と比較しながら、スーパーコンピュータを使って数値シミュレーションを行うことで、降着円盤の理解を通じてブラックホールそのものと、ブラックホールと銀河の関係について解き明かそうとしています。

限界を超えた明るいブラックホール降着円盤と謎のX線源

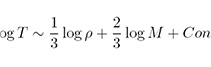

図2:恒星質量ブラックホールの明るいスペクトル状態の例。(a)も(b)もエディントン光度を超えているが、(a)は極めて明るいため、輻射圧により(b)よりも大量のジェットやウィンドを噴出している状態。ここに示した以外にも輻射スペクトル状態が存在する。

観測されるブラックホールは降着円盤から放射している光のスペクトルの特徴から、様々な放射(輻射)スペクトル状態に分類されていて、対応する降着円盤の理論モデルが提唱されています(図2)。図2(d)は「標準円盤」と呼ばれる状態のブラックホール降着円盤です。放射冷却が効率よく働くことで円盤ガスは低温になるため、降着円盤は幾何学的に薄くなっています。ジェットは噴き出していないか、あるいは噴き出していたとしても観測できないほど少量と考えられています。ブラックホール降着円盤の研究としては最も早い1960年代から理論研究が始まりました。

ここで重要になってくるのが、(a)(b)と(c)(d)の間にある「エディントン光度」です。ブラックホールに向かって物質が吸い込まれていく際、同時に莫大な量の光が発生します。物質を吸い寄せているのはブラックホールの重力、一方で外へと押しやるのは光の圧力である輻射圧です。この2つの力が釣り合っている状態の光度が、エディントン光度、もしくはエディントン限界と呼ばれるものです。エディントン光度はブラックホールの質量に比例することがわかっています。

「1990年代までは、エディントン光度を超えて、物質がブラックホールに吸い込まれることは難しいと考えられていました。正確には1988年に提唱されたスリム円盤モデル(図2 b)では、エディントン限界を超えられることが示されていましたが、多次元効果が考慮されていないこと、そして輻射輸送が正確に解かれていないことが問題となっていて、本当にエディントン限界を超えられるかどうかは長いあいだ未解決問題となっていました。しかし2000年代に入り、図2(a)や(b)のような降着円盤の上から光が抜け出ていくことで本当にエディントン光度を超えられることが、多次元シミュレーション研究によりわかってきたのです。これを『超臨界降着』と言います」と川島さん。

つまり、ブラックホールに吸い込まれる物質の量にも、吸い込まれることなく放出される物質や光の量にも上限がないことが明らかになったのです。以前はエディントン限界に基づいて明るい天体にはそれ相応に重いブラックホールが存在すると考えられてきました。しかし、エディントン限界を超えられることで、明るい天体にも軽いブラックホールが存在し得ることが判明しました。

現在、ブラックホールは、質量の違いによって3種類に分けられます。まず、太陽の約10倍の質量の「恒星質量ブラックホール」。次に、太陽の100~1万倍の質量の「中間質量ブラックホール」。そして、太陽の100万~100億倍の質量の「超大質量ブラックホール」です。

これらは、でき方が異なっていると考えられています。恒星質量ブラックホールは、冒頭でふれたように恒星が寿命を迎えた際に超新星爆発によってできると考えられています。しかし、超大質量ブラックホールのでき方はほとんどわかっていません。現在のところ、大きく分けて、ブラックホール同士の合体と超臨界降着の2つのシナリオが考えられています。

一方、中間質量ブラックホールに関してはさまざまな議論がされています。「現在、超高輝度X線源と呼ばれる非常に明るい天体が500個以上も観測されており、その中心に中間質量ブラックホールがある可能性が示されています。というのも、エディントン光度はブラックホールの質量に比例するので、質量が十分に大きければ、エディントン光度を超えなくても、非常に明るく光ることができるからです。中間質量ブラックホールの合体や中間質量ブラックホールへの質量降着は超大質量ブラックホール形成シナリオの1つとして考えられています。しかし、超高輝度X線源の中心にあるブラックホールが超臨界降着により輝いているとするとすれば、超高輝度X 線源の正体は恒星質量ブラックホールとなり、新たなシナリオを考えなければいけません。そのため、現在、超高輝度X線源はブラックホールの成長を考える上で、重要な要素の1つとなっているのです」と川島さんは語ります。

コンピュータシミュレーションでブラックホール降着円盤の新たな輻射スペクトル状態に迫る

現在のところ、超臨界降着のブラックホールの輻射スペクトルの観測結果は少なく、理論研究もあまり進んでいません。そこで、川島さんが進めているのが、コンピュータシミュレーションによる超臨界降着ブラックホールの輻射スペクトルの計算です。

「これまでにわかった重要なことの1つは、超臨界降着には『コンプトン散乱』および『逆コンプトン散乱』が深く関与しているということです。シミュレーションにコンプトン散乱と逆コンプトン散乱の計算式を入れると観測結果と非常に合致するのに対し、入れないと、観測結果とまったく異なる結果が得られます」と川島さん。

コンプトン散乱とは、光が電子と衝突し、光の周波数が元の周波数よりも小さくなる現象のことで、光から電子へエネルギーを受け渡します。電子温度が光の温度よりも高い領域では、逆に電子から光へのエネルギーの受け渡しである逆コンプトン散乱が起きます。つまり、超臨界降着においては、光と電子の間のエネルギーの受け渡しが重要な要素となっていることが判明したのです。この計算によって、ブラックホール降着円盤の新しい輻射スペクトル状態の存在が示されました。

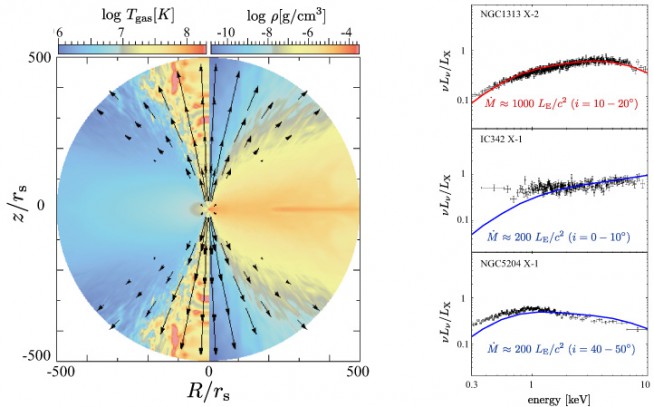

図3:超臨界降着ブラックホールとその輻射スペクトル

輻射流体シミュレーションの結果得られた超臨界降着ブラックホール(左)。ブラックホールは原点に位置しており、上下にジェットを噴出している。矢印はガスの速度の大きい部分だけを表示。左側は電子温度を、右側はガスの質量密度を表している。ジェット部分の温度が高く、降着円盤部分の密度が他と比べて高いことがわかる。

右の図は輻射スペクトル計算結果。赤と青の線がシミュレーションにより得られた輻射スペクトル、黒い点はXMMニュートン衛星による観測データ。超臨界降着する恒星質量ブラックホールからの輻射スペクトルが、超高輝度X線源のX線スペクトルをよく再現することがわかった。

さらに川島さんは、一般相対性理論や磁場の効果を含めたシミュレーションによる輻射スペクトル計算にも着手しています。「さきほどの光(輻射)と物質の流れを扱う『輻射流体シミュレーション』によって超臨界降着する恒星質量ブラックホールをシミュレートし輻射スペクトルを計算することで、超高輝度X線源のX線スペクトルを初めて再現できました(図3)。最近では、世界的に超臨界降着への関心が高まり、目覚ましい進展があります。今回の私の計算では近似モデルでしかとり扱っていなかった一般相対性理論と磁場の効果も、同時に解く『一般相対論的輻射磁気流体シミュレーション』が行われ始めており、超臨界降着におけるジェットの噴出のメカニズムや高温プラズマの形成メカニズムが徐々にわかってきました」。

今後は、一般相対論的輻射磁気流体シミュレーションによるブラックホール降着円盤の輻射スペクトル計算にも挑戦することで、ブラックホールに関する理解を深め、銀河、そして、宇宙の成り立ちの謎に迫っていく計画です。

我々の銀河のブラックホールにガス雲が接近!?

2012年、我々がいる銀河の中心のブラックホールに、地球の約3倍の質量をもつガス雲が非常に接近していることが観測されました。ガス雲がブラックホールに近づけば、その重力によって吸い寄せられ、ブラックホールの周囲が明るく光り出すはずです。その瞬間を見ようと、世界中の研究者が沸き立ちました。しかし残念ながら、現在のところ、そのような現象は観測されていません。その原因を探るため、川島さんたちはHPCI戦略プログラム分野5のサポートを受けて開発されている高精度な宇宙磁気流体コードCANS+を用いて3次元磁気流体シミュレーションを試みました。

「わかったことは、5~10年の歳月をかけてブラックホールの周囲の磁場が強まっていくということです。ですから、今後ブラックホールの周囲が光る可能性は十分高いと考えられます。そのため、日本と韓国による観測プロジェクトが発足しています。ガス雲がブラックホールに吸い寄せられ、明るく光り出す瞬間を見ることを楽しみに待ちたいと思います」。