2011年は原子核研究にとって記念すべき年です。アーネスト・ラザフォード*1が原子核を発見したのが1911年。それからちょうど100年が経ちました。この間、原子核をどこまで理解できたのでしょうか。東京大学原子核科学研究センター特任助教の阿部 喬(あべ・たかし)さんに話を聞きました。

多様な原子核の世界

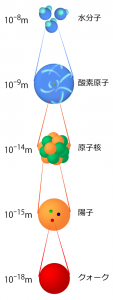

原子核は、原子の中心に位置する素粒子のかたまりです(図1)。原子の半径がおよそ0.1 nm(ナノメートル=10-9m)なのに対し、原子核の半径は10fm(フェムトメートル=10-15m)程度と1万分の1の小ささ。にもかかわらず、原子の質量のほとんどを原子核が担っています。原子核は陽子や中性子といった「核子」により構成されていて、核子はアップクォークやダウンクォークなどの素粒子からできています。

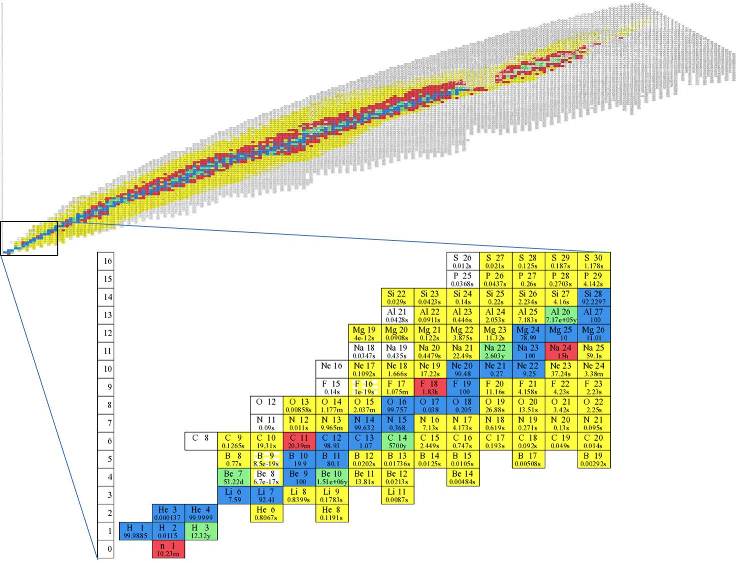

また原子核には、陽子と中性子の数の違いによってさまざまな「核種」が存在します(図2)。代表的な核種として陽子2個と中性子2個によるヘリウム(4He)がありますが、陽子1個だけで中性子が無い水素(1H)のような特殊な例もあります。核種は、天然にあるものだけで288種、発見された原子核は約3000種あります。理論上は10000種あるとも言われています。この中には、安定に存在し続けるものや、不安定ですぐに崩壊してしまうものもあります。

図2 核図表。縦軸は原子番号(Z:陽子数、約120まで)、横軸は中性子数(N:約180まで)。色は原子核の安定度(半減期の長さ)を表し、青が安定(数字は存在比)で、黄緑、赤、黄色(数字は半減期:yは年、dは日、hは時、mは分、sは秒)に移るにつれて不安定な原子核となる。(提供:独立行政法人日本原子力研究開発機構)

このように多種多様な原子核の性質を統一的に理解することは可能なのか。原子核研究者の奮闘を紹介します。

研究方法もさまざま

原子核の理論研究にはさまざまなアプローチの仕方があります。これには、原子核があまりに多様なため、1つの方法で解き明かすことが難しいという事情があります。アプローチの方法は大きく2つ、「第一原理」と「模型」です。

まず「模型」から説明します。模型では、研究対象とする原子核の特徴を取り出して近似をします。たとえば、数十個以上の核子からなる原子核では、個々の核子を扱うのではなく、全体をあたかも液体のように近似する液的模型があります。

一方の「第一原理」は、そのような近似を行わず、原子核を構成するすべての核子を個々に取り扱い、「核力」(核子の間に働く力)を用いた計算をして、原子核の持つ性質を探ります。しかしこの方法は、核子の数が増えていくにつれて計算量が膨大になり、核子数が多い「重い」原子核では事実上計算ができないという弱点を抱えています。

さて、模型は近似的な解法なので、近似の仕方によっていくつもあることは想像がつきます。実際にその通りで、原子核研究に有効な模型は1つではありません。一方の第一原理はその名の通りたった1つなのですが、原子核を構成する核子をすべて取り扱い、それらの間に働く核力を使って計算するのに複数の解き方があるため、第一原理の計算は1つではありません。つまり、第一原理計算も模型も研究方法は1つではないのです。

注目するのは炭素原子核

ならば、いくつかの方法を試してみて最適なものを選べばいいと考えるわけですが、それぞれが難解で、1つの方法をマスターしてきちんと結果を出すのは容易ではありません。そのため、原子核という同じ分野で研究しているのに、核子数の違いなどによって異なる手法を用いることになり、それぞれの研究が孤立しがちでした。

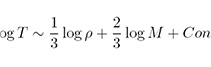

このような状況の中で阿部さんは、複数の第一原理手法を扱ってきました。1つ1つの方法を深めると同時に、これらをつなぐことにも意識を振り分けています。阿部さんは学生時代、「有効場の理論」とよばれる第一原理計算で研究をしていました。この頃の研究対象は核物質(無限個の核子から構成される物質)で、たとえば「中性子物質の超流動*2状態」をテーマにしていました。この研究は、のちに日本物理学会若手奨励賞(2011年 理論核物理領域)を獲得しています。

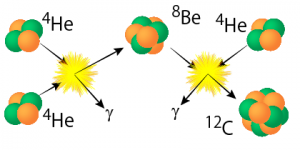

2007年に博士号を取得後、2009年頃からは「軽い原子核での第一原理計算」を研究テーマに加えました。軽い原子核とは炭素(12C)、酸素(16O)くらいまでを指します。阿部さんは「とくに注目しているのは、炭素のホイル(Hoyle)状態です」と言います。ホイル状態は、3つのヘリウム原子核から炭素原子核が生成する途中で現れる状態です(図3)。

図3 炭素のホイル状態。ヘリウム(4He:図の左)からベリリウム(8Be)、炭素のホイル状態(右の衝突している部分)を経て、安定な炭素(12C:図の右下)が生成される。

天然に存在する340もの核種がどのように生成されたかは、宇宙の成り立ちに関わる重要な問題です。初期の宇宙には、元素は水素とヘリウムしかありませんでした。それが恒星の内部で核融合することで、重い原子核が生まれていきます。その過程を細かく見ると、まず水素(1H)が4つ集まってヘリウム(4He)ができます。続いてヘリウムが2つ集まるとベリリウム(8Be)が生まれるのですが、非常に不安定なため10-16秒程度で崩壊してしまいます。ところが、崩壊する前にもう1つヘリウムが反応することで「炭素(12C)の励起状態」ができます。ただし、この炭素(12C)の励起状態はエネルギーを余分に持った不安定な原子核で、ガンマ線を放出することで、最も安定な「炭素(12C)の基底状態」に落ち着くのです。

この、不安定な炭素を、ホイル状態と言います。この状態を通過しないと炭素が作られないだけでなく、さらに重い原子核への反応につながらなくなるのですから、その性質を把握することが大切です。

いろいろな方法でチャレンジ

とはいえ、炭素原子核の第一原理計算はそう簡単ではありません。そこで阿部さんは、炭素原子核のホイル状態を計算するために、最近、新たな第一原理手法を扱うようになりました。他の第一原理手法よりもホイル状態を計算しやすい可能性があるだけでなく、これまで独立に行われてきた模型計算を第一原理で検証しようという狙いもあります。

阿部さんが主に扱っているのは、「閉殻を仮定しないモンテカルロ殻模型」に基づいた第一原理計算手法です。後ろから順番に説明します。殻模型とは、核子がある軌道を回っている殻構造をしていると考えるものです。モンテカルロ殻模型は対象とする原子核を再現するのに必要な部分を抜き出して計算する手法のことです。

「閉殻を仮定しない」とはまわりくどい言い方ですが、原子核を構成する核子をすべて使って計算することを指します。もともと歴史的に、「閉殻を仮定する」方法がありました。原子核の中心部にいる核子は、ある特定の数(魔法数*3)だけ集まると非常に安定した閉殻構造を取ると仮定して、周りの余った核子だけを使って「模型」計算をしていたことによります。「閉殻を仮定しないモンテカルロ殻模型」が、第一原理手法でありながら模型という言葉が残ってしまっているのはそのためです。

第一原理ではない「模型」については、HPCI戦略プログラム分野5の原子核研究者に限っても、「閉殻を仮定したモンテカルロ殻模型」「クラスター模型」「密度汎関数法」など様々な手法を用いて研究が行われています。

「京」で到達する新たな原子核の姿

原子核は、陽子と中性子の数によって多様な表情を見せます。天然に安定に存在するものは陽子と中性子の数が近いという特徴があります。逆に両者の数に差があるものは不安定で崩壊が早いことがわかっています。また形状も、球形だけではなく回転楕円体やおにぎり型のようなものも存在する可能性があります。このように多様で豊かな原子核を、統一的な理論で語るのは簡単ではありません。だからこそ、さまざまな方法でチャレンジする必要があるのです。

阿部さんは近い将来の目標をこう定めます。「まず12Cのホイル状態にチャレンジします。これには膨大な計算資源が必要なので、京速コンピュータ「京(けい)」が欠かせません。さらに、京を使えば核子数20か30くらいまでは可能だと思っています」。また、「第一原理計算がうまくいけば、いろいろな模型の有効性を調べたり、改善に役立てたりできると考えています」。このような視点で研究を行う原子核研究者は、世界を見渡してもほとんどいません。はたして原子核の統一的な理解は可能なのか。阿部さんの研究成果に期待です。

用語解説

*1 アーネスト・ラザフォード

1871年8月30日~1937年10月19日。ニュージーランド出身の物理学者、化学者。原子核以外にも、α線やβ線を発見している。1908年にノーベル化学賞を受賞。

*2 超流動

液体ヘリウムを極低温におくと自然に容器の壁をのぼっていく現象として知られている。

*3 魔法数

原子核が特に安定となる陽子および中性子の個数。現在、安定核付近で認められている魔法数は 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126などであり、ヘリウム4(4He)、酸素16(16O)のような二重魔法数となる原子核は特に安定となる。