筑波大学計算科学研究センターの青木慎也(あおき・しんや)教授、石井理修(いしい・のりよし)准教授と理化学研究所仁科加速器研究センターの初田哲男(はつだ・てつお)主任研究員のグループは、「格子量子色力学に基づく核力の導出」の業績によって2012年度仁科記念賞を受賞しました。この賞は、原子物理学とその応用に関して優れた研究業績をあげた研究者を表彰するものです。3人の中で最も若い石井さんは、原子核・ハドロン物理の専門家でありながら、格子量子色力学(格子QCD)の計算の経験もあったことから、グループ内で大きな役割を果たしました。今回は、受賞理由となった研究内容と、すでに動き出している新たなチャレンジについて話を聞きました。

湯川秀樹博士が現代の素粒子物理学に問いかけること

「私たちが求めた核力は、湯川秀樹(ゆかわ・ひでき)博士が提唱した中間子論に端を発しているのです」(石井さん)。日本人なら誰もが知っている物理学者の湯川秀樹博士。1935年に発表した「中間子論」によって、日本人として初めてノーベル物理学賞を受賞しました。石井さんたちの研究は、この「中間子論」と関係があるといいます。これはいったいどのような理論なのでしょうか。

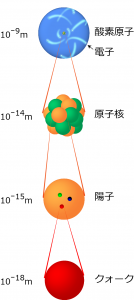

物質を構成する原子は、中心にプラスの電荷をもつ原子核があり、その周りにマイナスの電荷をもつ電子が存在しています(図1)。原子核はさらに小さく分けることができ、プラスの電荷をもつ陽子と、電荷をもたない中性子からできています。この陽子と中性子は核子と呼ばれています。

さて、原子や原子核がバラバラにならず一つにまとまっていられるのは、構成要素が互いに引き合っているからです。たとえば、原子核と電子は、プラスの電荷とマイナスの電荷の間に働く電磁気力によって、互いに引き合っています。一方、原子核を構成する陽子と中性子は電磁気力で引き合っているわけではありません。プラスの電荷をもつ陽子同士は、電磁気力では互いに反発します。ところが、この反発力に打ち勝つだけの強さを持つ引力が存在するため、原子核という”かたまり”でいられるのです。それは、どのような力なのでしょうか。

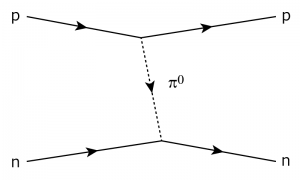

この問題に答えを提示したのが、湯川博士の「中間子論」でした。「中間子論」では、陽子や中性子は、π(パイ)中間子と呼ばれる粒子を交換することによって、互いに引き合っているというのです(図2)。このπ中間子によって生まれる引き合う力は、”核子間の力”という意味で「核力」と呼ばれています。

核力は、原子核の性質を理解するための出発点となります。多くの実験が精力的に行われ、現在では核子・核子衝突の実験データを非常によく再現する精密な核力が、多くのパラメータを用い関数形を仮定することによって、現象論的に構築されています。その一方で、核力の理論的研究は単純化されたモデル計算を使ったものが主流でした。この場合、おのずと適用範囲に制限がつき、不定性を抑えて結論を出すことが困難になります。これを避けるためには、よけいな仮定や近似はいっさい加えず、”第一原理”のみに基づいた研究が必要となります。しかしながら、そのような第一原理計算による核力の導出法は、決定的なものが知られていない状況でした。

多くの学者がめざす核力の算出法

「核力は、宇宙に存在する4つの基本的な力の一つである強い相互作用の一部です。強い相互作用を第一原理のみに基づいて研究することを可能にするのが”格子QCD”です。格子QCDを使った核力の研究は、従来、距離が固定された2つの核子のエネルギーを計算することで試みられていました。量子の世界では不確定性原理のため、本当は核子の位置を固定することは不可能です。しかし、それぞれの核子内の1つのクォークを人工的に非常に重いと仮定することで、この困難を回避します。

こうして得られた核力から現実の核力を推測するはずでしたが、なかなかうまくいっていませんでした。また、クォークを人工的に重いとする仮定を始めとして、コントロールできない不定性を伴う危険があるため、私たちは”格子QCD”上の散乱理論を拡張して独自の方法を考えたのです。筑波大学の石塚成人(いしづか・なるひと)准教授たちの研究が参考になりました」と石井さん。核力を導き出すのに使われた”格子QCD”とはいったいどのような理論なのでしょうか。

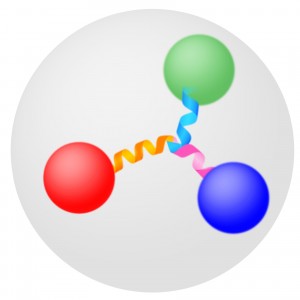

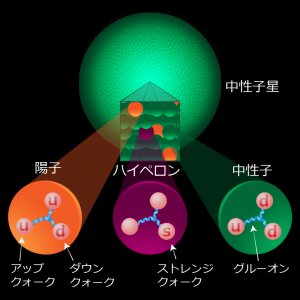

陽子や中性子は、それぞれクォークという素粒子が3つずつ集まってできています(図3)。そして、このクォーク同士をつなぎとめている力がグルーオンです。まるでグルー(糊)のようだということから名付けられました。

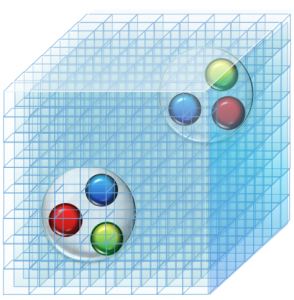

図3 陽子や中性子などの核子(左)と核力を求めるための格子QCDの概念図

核子は赤、青、緑の色荷をもつクォーク1個ずつからできている。核子間の核力を求めるには、核子が互いに力を及ぼしあうことのない十分な距離が取れるサイズの箱(空間)を用意し、それを格子に分割して計算する。核子の直径は、約1 fm(10-15m)。2つの核子間の核力を求めるには、一辺が10 fmの箱を用意して、それを0.1 fmの格子に分けて計算したいところ。しかし、これまではスパコンの性能の限界もあり、一辺3 fm程度の箱が最大であった。

陽子や中性子がクォーク3つからできているのは、クォークが3つ集まると安定になるからです。このことを、光の3原色(赤、青、緑)がそろうと無色(白色)になることになぞらえて、クォークが従う基本法則を「量子色力学(QCD:Quantum Chromodynamics)」と呼びます。QCDは強い相互作用に関連するすべての物理現象を記述する究極の理論として知られています。このQCDを用いると、クォークの性質から出発して、核子やπ中間子の性質を理論的に求めることができます。さらに進めれば、核子間に作用する核力も導き出せるのです。

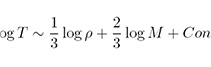

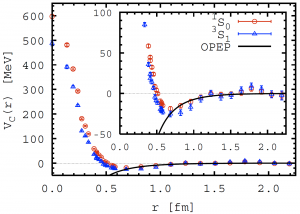

図4 格子QCDによって導出された核力

核子間の距離が離れていれば引力が働く。これは、核子間のπ中間子交換による引力に相当する。一方、距離が近いと斥力(反発力)が働く。この力によって、原子核はつぶれることなく一定の大きさを保つことができる。

ところが、現実はそんなに甘くはありません。QCDは低エネルギー領域で相互作用がどんどん強くなります。このため、核力を始めとする低エネルギーの物理量を、連続空間上で直接計算する有効な方法は今でも知られていないのです。そこで多くの物理学者は、格子QCDに着目します。格子QCDでは、連続的な空間を格子点に分解し、そこにQCDを定義します(図3)。その際、格子点上にクォークが存在していて、格子点と格子点を結ぶ辺の上には相互作用を媒介するグルーオンが存在していると仮定します。こうして自由度が減った格子QCDは、スーパーコンピュータ上で取り扱うことができ、QCDの直接の予測を第一原理のみに基づいて引き出すことが可能となります。

近年、高性能なスーパーコンピュータによって、格子QCD上で核子・核子散乱を理論的に計算することが可能になってきました。その計算結果を先回りして直接再現するものとして、石井さんたちは核力を定義し、高エネルギー加速器研究機構のスーパーコンピュータ「Blue Gene/L」を用いて実際にそのような核力を計算しました。こうして2007年に、核子間の距離の変化にともなう核力の変化を導き出し(図4)、2012年、この成果が評価されて仁科記念賞を受賞したのです。

興味は中性子星を構成しているハイペロン力へ

しかし、石井さんたちはこの時の結果に満足しているわけではありません。「スパコン性能の限界から、実際よりも重いクォークを使って計算せざるを得なかった」と言います。現在は、一辺が9 fm(フェムトメートル:10-15m)という、これまでよりはるかに”大きな”空間を用意して、より現実的な状況(物理的クォーク質量を採用した計算)における核力を求める計画が進行中です。

さらに、石井さんたちはハイペロン力の計算にも格子QCDを応用しています。ハイペロン力とはハイペロンとハイペロン、またはハイペロンと核子の間に働く力のことです。ハイペロンとは、陽子や中性子の3つのクォークのうちいくつかがストレンジクォークに置き換わったものです。ストレンジクォークは、大型加速器を使った実験ではその存在が確認されていますが、寿命が非常に短いため地球上に普通には存在しないとされています。しかし、石井さんは、「宇宙には、巨大な質量を持つ中性子星がいくつも発見されています。その中心部は、想像を超える高密度状態です。そういった環境では、普通にハイペロンが存在する可能性が高いのです」と話し、中性子星の構造の解明にはまずハイペロン力を明らかにする必要があると言います(図5)。

ハイパー核(ハイペロンを含む原子核)の専門家である筑波大学の根村英克(ねむら・ひでかつ)准教授らを加えて、ハイペロン力の研究はすでにいくつか成果が得られ、ストレンジクォークを1つもつΛ(ラムダ粒子)パイペロンと核子間の力や、ストレンジクォークが2つのΞ(グザイ)ハイペロンと核子間の力などの性質を明らかにしました。また、最近はさらに複雑な、ハイペロン同士の結合などにも取り組んでいます。

実験と理論が補い合う

こうして精力的に研究を進める石井さんですが、原子核・ハドロン物理学の世界に入るきっかけは、友人に誘われて何となく参加した学祭での原子核実験の出し物(常温核融合)でした。それが長い期間を経て、今では「巨大加速器を使った素粒子・原子核実験と、それがどうなるのかを説明する理論とは互いに補い合いながら、発展していくのが理想的です。これまで理論は一方的に負けていたわけですが、このような計算をきっかけに実験に追いつくことが可能になるかもしれない」と考えるようになりました。

いまの石井さんの日常は、核力やハイペロン力を求めるためのアイデア(理論やアルゴリズム)を、スパコン上で動かせるようにコード(プログラム)にする作業から始まります。それが行き詰まると仲間の研究者に電話をかけて、意見交換したり雑談をしたり…。ときには、ちょっと”邪魔をする”こともあるそうですが、そうしてリフレッシュすると再びコード書きに向かいます。こうしてコツコツと作り上げたコードをスーパーコンピュータ「京」の上で動かし、これまで以上に大きな成果が得られるのを楽しみに待ちたいと思います。