宇宙に無数に存在する星、そして銀河。これらはどうやってつくられたのでしょうか。その謎にシミュレーションにより迫ろうとしているのが、千葉大学総合情報センターの青山尚平さんの研究グループです。宇宙空間(星間空間)に浮遊する星間物質は、気体の星間ガスと固体のダスト(宇宙塵)に大別され、星のおもな材料となるのは星間ガスですが、青山さんが注目しているのはダストです。ダストは星の形成の鍵を握っているからです。

宇宙に無数に存在する星、そして銀河。これらはどうやってつくられたのでしょうか。その謎にシミュレーションにより迫ろうとしているのが、千葉大学総合情報センターの青山尚平さんの研究グループです。宇宙空間(星間空間)に浮遊する星間物質は、気体の星間ガスと固体のダスト(宇宙塵)に大別され、星のおもな材料となるのは星間ガスですが、青山さんが注目しているのはダストです。ダストは星の形成の鍵を握っているからです。

重要なのは、ダストのサイズ分布進化

星間物質のうち、星間ガスは主に水素とヘリウムからなるのに対し、ダストはケイ素や炭素、マグネシウムなどの重元素で構成されています。星間物質の質量の大部分は星間ガスが占め、ダストはたった1%程度しかありません。しかし、青山さんはダストの重要性をこう語ります。「恒星は星間空間を漂っている水素原子から形成されます。そう話すと、水素原子同士が直接ぶつかり合って合体することで成長していき、星が形成されると想像しがちですが、そうではありません。実際にはダストが触媒となって、ダストの表面上で水素原子や水素分子などが化学反応を起こし、星や銀河が形成されていくことがわかっています。ダストなしには星は誕生しないのです」。また、ダストは恒星から放射される紫外線を吸収し、赤外線を放射します。これにより星間空間のエネルギーバランスを制御しているだけでなく、天文観測にも大きな影響を与えています。

そこで、青山さんたちは、ダストにより星がどのように形成されていくのかをシミュレーションにより再現しようと考えました。そのためにまず、ダストが宇宙の進化の過程でどのように変化していくかをシミュレーションする必要があります。そして、その際に考えなければならないのは、ダストのサイズ分布です。ダストの直径は0.01μmから1㎜と幅広く、大きさによってふるまいが異なるからです。

しかし、ダストのサイズを細かく分けて計算すると、計算量と使用メモリーが膨大になってしまいます。そこで青山さんは、博士研究員時代の受け入れ教官であった平下博之教授(Academia Sinica, 大阪大学)が2015年に構築した「2要素モデル」を基にしました。

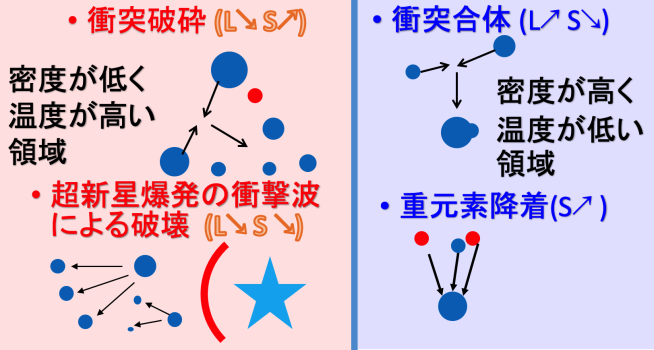

2要素モデルでは、ダストを0.03μmよりも大きな粒子(L)と、0.03μm以下の小さな粒子(S)の2つに分類します。そして、ダストのふるまいとして、(1)衝突破砕、(2)衝突合体、(3)超新星爆発の衝撃波による破壊、(4)重元素降着の4つを設定します(図1)。

(1)衝突破砕とは、サイズの大きなダスト(L)同士が衝突して、サイズの小さなダスト(S)になる現象です。衝突破砕はダストの密度が低く、温度が高い領域において起こります。これによりサイズの大きなダスト(L)の量は減少し、小さなダスト(S)の量は増加します。

(2)衝突合体とは、サイズの小さなダスト(S)同士が衝突して合体する現象です。衝突合体はダストの密度が高く、温度が低い領域において起こります。これによりサイズの小さなダスト(S)の量は減少し、大きなダスト(L)の量は増加します。

(3)超新星爆発の衝撃波による破壊とは、超新星爆発の衝撃波によって、サイズの大きなダスト(L)も小さなダスト(S)も破壊される現象です。これによりいずれのサイズのダストも減少します。

(4)重元素降着とは、サイズの非常に小さなダスト同士が吸い寄せられ、小さいダスト(S)ができる現象です。これによりサイズの小さなダスト(S)が増加します。

これら4つの現象は同時に発生し、それによってダストのサイズ分布は時間につれて変化していきます。このモデルはダストのサイズを2つに分けただけですが、シミュレーション結果は観測によく一致することが確かめられています。

星形成の流体シミュレーション

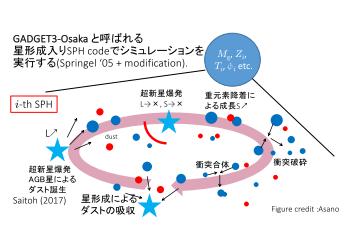

青山さんたちはこの2要素モデルに基づき、大阪大学大学院理学研究科の長峯健太郎教授のもとで「GADGET3-Osaka」というコードを使ってシミュレーションを行いました。このコードは、流体を粒子で表現するSPH法 (Smoothed Particle Hydrodynamics)を採用しており、ダストのサイズ分布進化だけでなく星形成までをシミュレーションするものです(図2)。スーパーコンピュータは、国立天文台に設置された天文学専用の「アテルイ」と「アテルイⅡ」を使いました。青山さんがこのシミュレーションを実行する上で工夫したことに、「サブグリッドモデル」の構築があります。ダストは星間ガス(主に水素ガス)が高い密度で集まった星間分子雲の中で成長します。しかし、星間分子雲を厳密にシミュレーションするには極端に膨大な計算量とメモリーが必要で、現実的には困難です。そこで青山さんは、星間分子雲の範囲を温度と密度によって推定することにしました。ダストの衝突合体と重元素降着は低温・高密度の環境で顕著な現象であるため、これらが起こる温度である50K以下、密度である103cm-3以上の範囲を星間分子雲とみなしたのです。衝突破砕は高温・低密度の条件、つまり、星間分子雲の外で起こると考えます。このサブグリッドモデルにより、青山さんは、星間分子雲をシミュレーションすることなく、流体シミュレーションの精度を高めることに成功しました。なお、超新星爆発の衝撃波による破壊が起こる条件は温度と密度だけでは判断できないため、別計算をしました。

具体的なシミュレーション内容は以下の通りです。計算対象としたのは一辺が50メガパーセク(1.63億光年)の宇宙空間であり、この中で扱った粒子数は約2×5123(約2億)個です。初期条件には、「MUSIC」と呼ばれる有名な初期条件作成ソフトを用いてつくった、赤方偏移99の時点(ごく初期)の宇宙を用いました。MUSICは、天文衛星Planckによって観測された宇宙背景放射を基に、指定された宇宙ごく初期の時刻の宇宙の状態をつくりだすものです。

「このシミュレーションにより、宇宙の初期から現在までの星間ガスと大小のダスト分布の進化と、星と銀河の形成過程が得られました(図3)。しかし、得られた粒子分布から銀河を同定するのは容易なことではありません。そこで、『P-Star groupfinder』というアプリケーションを用いて、ガスの分布の中から、銀河を識別することにしました」と青山さん。

図3 GADGET3-Osakaを用いたシミュレーションの結果(動画)。星間ガス、星、大きな粒子(L)と小さな粒子(S)の分布が、宇宙の初期から現在までにどのように変化したかを再現している。最初に大きなダスト粒子ができ、次に小さなダスト粒子ができる。さらにほとんどのダスト粒子が重力によって集まっていき、星が形成されていくことがわかった。なお、大きなダスト粒子、小さなダスト粒子の星間分布はガス粒子の星間分布を反映している。

このシミュレーションによる星の形成について、青山さんは次のように解説します。「まず、初期条件作成ソフトMUSICによりガス粒子と構造形成に必要な重力源になる暗黒物質の初期分布を用意して、数値計算を行いました。すると、原子から光が放射される放射冷却により、ガスは低温かつ高密度のガスのかたまりになり、重力でさらに密度は高まります。あらかじめ、温度が一定の値以下、密度が一定の値以上になったときに、ある確率で星が形成されると設定しておくことで、星が形成されました。さらに、超新星爆発などにより星形成が抑制されたり、星間空間でガスの圧縮などが起こるという効果も加えました。このようにして計算した星の質量分布は、観測とよく一致していました」

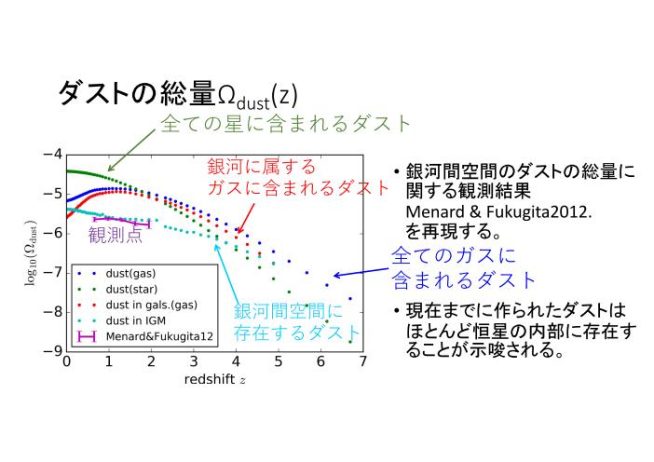

また、このシミュレーション結果からは次のことも明らかになりました。「ダストは、最初は星間空間を浮遊していますが、ある時から星に吸収される量が圧倒的になり、現在までにつくられたダストのほとんどが星の内部に存在するということがわかりました(図4)。星間空間を漂うダストが星間物質全体の質量のたった1%程度しかないのはそのためだったのです。銀河の星間空間に存在するダストの総量は、2012年の観測から得られていますが、今回のシミュレーション結果はその観測結果と非常によく一致していました。そのため、我々はシミュレーションの精度は高いと考えています。また、そもそも星間空間になぜダストが存在しているのかについてもよくわかっていないのですが、シミュレーション結果からは、銀河で起こった超新星爆発によって星が爆発した際、爆風によって飛び散った粒子がダストとなって存在していることなどもわかりました」

図4 シミュレーションから求めたダストの宇宙における分布。星間空間に存在するダストの量は観測結果と非常によく一致していることがわかった。横軸は赤方偏移で、左端は現在。右に行くほど遠方(宇宙の初期に遡る)。

電波望遠鏡での観測結果をシミュレーションにより解析

以上の星形成に関する流体シミュレーションに加え、青山さんの研究グループでは、現在、ハワイにある大型電波望遠鏡「ジェームズ・クラーク・マクスウェル望遠鏡(JCMT)」のSCUBA2カメラによる観測計画「STUDIES」の結果の解析も進めています。この電波望遠鏡の特徴は450μmと850μmの2つの波長帯の電波を使って観測できること、そして、大きな開口をもっているため、赤外線の人工衛星では観測できないほど大きな天体も観測できることです。

「我々のシミュレーション結果からは、現在までに観測によって見つかっていない数多くの銀河の存在が示唆されました。一方、STUDIESでは、JCMTが、ハッブル宇宙望遠鏡でも観測できなかった銀河を数多くとらえていることから、我々のシミュレーションによる解析によりその正体を説明できると考えています。特に銀河の中心には超巨大ブラックホールがあると推測されますが、現在のところ、観測できていません。しかし、今後、観測結果をシミュレーションに反映させることができるようになれば、超巨大ブラックホールの質量を高い精度で推定できるようになります」と青山さん。

加えて、青山さんは、現在日本で打ち上げ計画が進められている広帯域X線高感度撮像分光衛星「FORCE」にも期待を寄せています。「2021年12月に打ち上げられたジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡に加え、このX線望遠鏡が打ち上げられれば、現在の電波望遠鏡で観測できている10倍以上の銀河を新たに観測できるようになります。それにより、我々のシミュレーションが示唆する銀河が実際に観測によって確認される可能性が高く、今からとても楽しみです」

さらに、2023年度以降、青山さんはスーパーコンピュータ「富岳」の利用も計画中です。「富岳」ではアテルイⅡの約100倍以上の計算処理が可能になることで、さらに多くの星や銀河の存在が示されるようになると考えています。

スーパーコンピュータと望遠鏡の両方の技術の発展を通して、星や銀河形成の謎にどこまで迫ることができるか。青山さんたちの挑戦は今後も続きます。