より緻密なシミュレーションで ブラックホールの謎にせまる

光さえも吸い込むブラックホール。2019年に人類が初めて直接撮影に成功したブラックホールの写真は中心が黒く、周囲がぼーっとオレンジ色に光っています(図1)。ブラックホールに吸い込まれた光とブラックホールに吸い込まれなかった光からなるこの写真。いったいブラックホールの周辺で光はどのような振る舞いをしているのでしょうか。

筑波大学 計算科学研究センター 小川 拓未(おがわ・たくみ)研究員は、ブラックホールの周辺で光の粒(光子)がどのように振る舞うのかを理論計算によるシミュレーションから解き明かす研究をしています。ブラックホール周辺のどこからどのような光が出てくるのかを明らかにした研究をご紹介します。

観測から明らかになるブラックホール

観測技術が飛躍的に高まり、宇宙の天体はどのような光を発しているのか、多くの情報を集められるようになってきています。2019年には、地球上の8つの電波望遠鏡をつないだEHT(Event Horizon Telescope)がブラックホールの直接撮影に成功しました。ブラックホール周辺の光がブラックホールに吸い込まれて黒いシャドウになっており、その周りにブラックホールに吸い込まれずに地球まで届いた光が写っています(図1)。

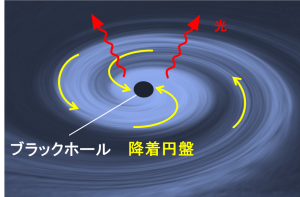

ブラックホールのまわりにはブラックホールに落ちる物質で作られる降着円盤が形成されています。この降着円盤からは、物質がブラックホールに落ちるときに失った位置エネルギーが光のエネルギーに変換されて放出されているのです(図2)。どのくらいのエネルギーをもった光がどのくらいの量放出されているのかを示す光スペクトルも様々なブラックホールで観測されています。

理論研究から明らかになるブラックホール

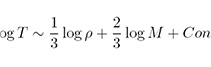

観測によって、ブラックホール周辺から放出される光の振動数(エネルギー)と振動数ごとの強度はわかります。しかし、その光がブラックホールのどこからどのようにして放射されたのかは観測ではわかりません。小川さんは「それを知るためには、物理の理論を用いたシミュレーション研究が必要です」と言います。小川さんはボルツマン方程式という式を用いて光の振る舞い(光子の輻射輸送)を計算によって導き出しています。ボルツマン方程式とは、光子や気体分子などの粒子の位置や運動量が時々刻々どのように変化していくかを表す方程式です。

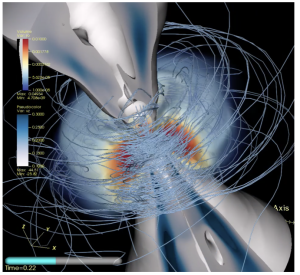

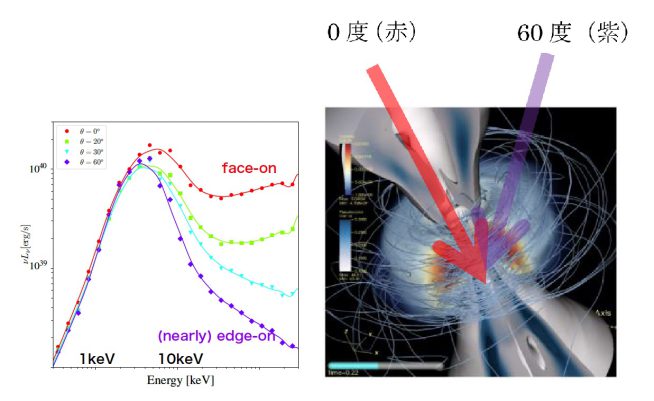

これまでの理論研究から、ブラックホールの近傍にはブラックホールに落ち込むガスから成る降着円盤と、降着円盤と垂直方向にブラックホールから噴き出す、すり鉢状のアウトフローがあることが知られています。(図3)

小川さんは、この降着円盤やアウトフローで光子がどのようにガスや電子と衝突し、どのようにエネルギー変化を起こし、どのように動いているのかをシミュレーションしています。ブラックホールにも様々な種類がありますが、今回ご紹介するのは、従来考えられていたよりも急速に物質を吸い込む「超臨界降着」を起こしているブラックホールに関する研究です。

正確なシミュレーションのための工夫

輻射輸送をシミュレーションするには、とても複雑な計算をしなくてはなりません。天文学の研究のなかでも最高難度の計算と言われており、その計算量は膨大です。これまで輻射輸送のシミュレーションでは、計算量を下げるために、光子の方向やコンプトン散乱などの計算に近似を用いて簡略化をしていました。コンプトン散乱とは光と電子が相互作用して、光の進む方向が変わったり、光のエネルギーが変化したりする現象です。

小川さんは、コンプトン散乱は光の振る舞いを大きく左右するし、超臨界降着のようにガス密度が高いところでは、無視できないほど頻繁にコンプトン散乱が起きているはずなので、コンプトン散乱を近似すべきではないと考えました。

そこで、小川さんはコンプトン散乱も考慮に入れた光子ボルツマン方程式のシミュレーションコードを作成することにしました。ボルツマン方程式では、ある状態からある時間が経過した時に、どのように光の様子が変わるかを計算で予測し、その計算を繰り返します。「ある時間」を短く設定するほど、正確な情報を得られますが、それだけ計算量が増えてしまい、現存するコンピュータでは解けなくなってしまいます。

そこで、「ある時間」を長くとって計算量を減らすのですが、従来の方法では「ある時間」を長くするとその間にコンプトン散乱が複数回起きるはずなのに1回しか散乱が起きないという計算をしていました。これでは、不正確になってしまいます。小川さんは、「ある時間」の長さによってどの程度の多重散乱が起きるかを考慮して計算に反映するコードを作成し、計算量を抑えながらも正確な結果が得られる工夫をしました。

ブラックホールから出る光の起源を解き明かす

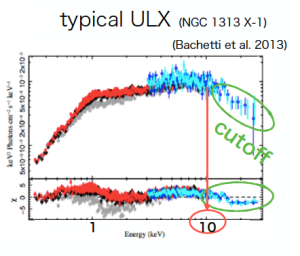

作り上げた計算コードで、小川さんは超大光度X線源 (ULX、ultra-luminous X-ray source)という天体の輻射輸送計算を行いました。ULXとは非常に明るいX線を放出する点光源で、恒星ほどの質量のブラックホールが超臨界降着を起こしているのではないかと考えられています*1。観測から明らかになっているULXの光スペクトルには、10keVより大きなエネルギーをもつ光の強度が下がるcutoffという特徴が見られます(図4)。

このULXを小川さんがシミュレーションした結果が図5左のグラフです。10keVより大きなエネルギーをもつ光は減っており、ULXの特徴であるcutoffを再現しています。ボルツマン方程式によるシミュレーションでこのcutoffを再現できたのは小川さんが世界で初めてです。

図5:小川さんのシミュレーション結果(左)。横軸は光のエネルギー(振動数に対応)、縦軸はその光の強度。赤線は円盤に垂直な方向(0度)から見た光スペクトル、紫線は右図のように赤線から60度傾いた方向から見た光スペクトル。

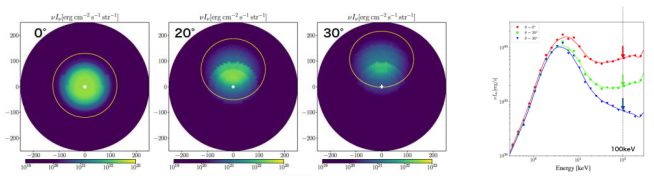

これらの光がブラックホールのどこから放射されてくるのかも小川さんのシミュレーションから明らかになりました(図6左)。黄色の円はすり鉢状のアウトフローエリアの境界を示しています。まず、100keVの光はすり鉢状のエリアからしか出てこないとわかりました。また、100 keVの光をいろいろな角度から見てみると、0度からは多くの光が放射されてくるのが見えるのに対して、30度に傾いた角度からは光がほとんど見えません。つまり、100keVの光がアウトフローのすり鉢の奥深く(ブラックホールの近く)から放射されてくるとわかったのです。

図6:小川さんのシミュレーション結果。100keVの光を様々な角度から見た図(左3つ)。白のプラスマークがブラックホールの位置。 濃紺から黄色のグラデーションは黄色の方が光の強度が高いことを表す。紺色の球体は今回シミュレーションをした範囲で、ブラックホール半径の25倍のエリア。グラフ(右)の矢印で表した点が左図に示した光の総量を表す。

こうして、どのような光がどこから放射されたのかをシミュレーションできるようになると、ブラックホールの観測画像や光スペクトルの観測結果がなぜ得られるのかを理解できるようになります。

たとえば、EHTのブラックホール写真(図1)からは、ブラックホールの重さが明らかになりました。その方法は、様々な重さでブラックホールから出る光をシミュレーションしてみて、ブラックホールの画像がEHTで撮影した画像と同じになるときの重さを探し出すという方法です。つまり、観測結果を天体の物理量と結びつけるためにも輻射輸送のシミュレーション研究は重要なのです。

計算力が高ければ明らかにできること

光の輻射輸送の計算には、流体の動きの計算も入っています。小川さんが書いたコードでは、ブラックホール周辺の流体の動きは予め解いたデータ(駒沢大学の高橋博之さんが研究したデータ)を使って、計算量を減らしています。「現在は国立天文台のスパコンを用いていますが、スーパーコンピュータ『富岳』を使って、流体と輻射を同時に計算し、より正確なシミュレーションをする予定です」と小川さんは目を輝かせます。そのほかにも、「空間を細かく区切りたい」「降着円盤をすべて含むくらいまで、計算するエリアを広げたい」と発展的な研究のためのアイディアは盛りだくさんです。

光の輻射輸送の計算には、流体の動きの計算も入っています。小川さんが書いたコードでは、ブラックホール周辺の流体の動きは予め解いたデータ(駒沢大学の高橋博之さんが研究したデータ)を使って、計算量を減らしています。「現在は国立天文台のスパコンを用いていますが、スーパーコンピュータ『富岳』を使って、流体と輻射を同時に計算し、より正確なシミュレーションをする予定です」と小川さんは目を輝かせます。そのほかにも、「空間を細かく区切りたい」「降着円盤をすべて含むくらいまで、計算するエリアを広げたい」と発展的な研究のためのアイディアは盛りだくさんです。

世界一の計算能力を誇るスーパーコンピュータ「富岳」でブラックホールの新たな一面が解き明かされようとしています。

*1:ULXは恒星質量ブラックホールへの超臨界降着が起きている可能性と、中間質量ブラックホールへの亜臨海降着がおきている可能性の2つがあり、まだ、決着がついていません。一部のULXは超臨界降着天体であることが確定しています。

関連記事

- 月刊JICFuS:超大質量ブラックホールはいかにして作られたのか -定説を覆す急成長の謎にせまる(2015/4/13公開)