2粒子間の核力を数値計算するため開発された「HAL QCD法」

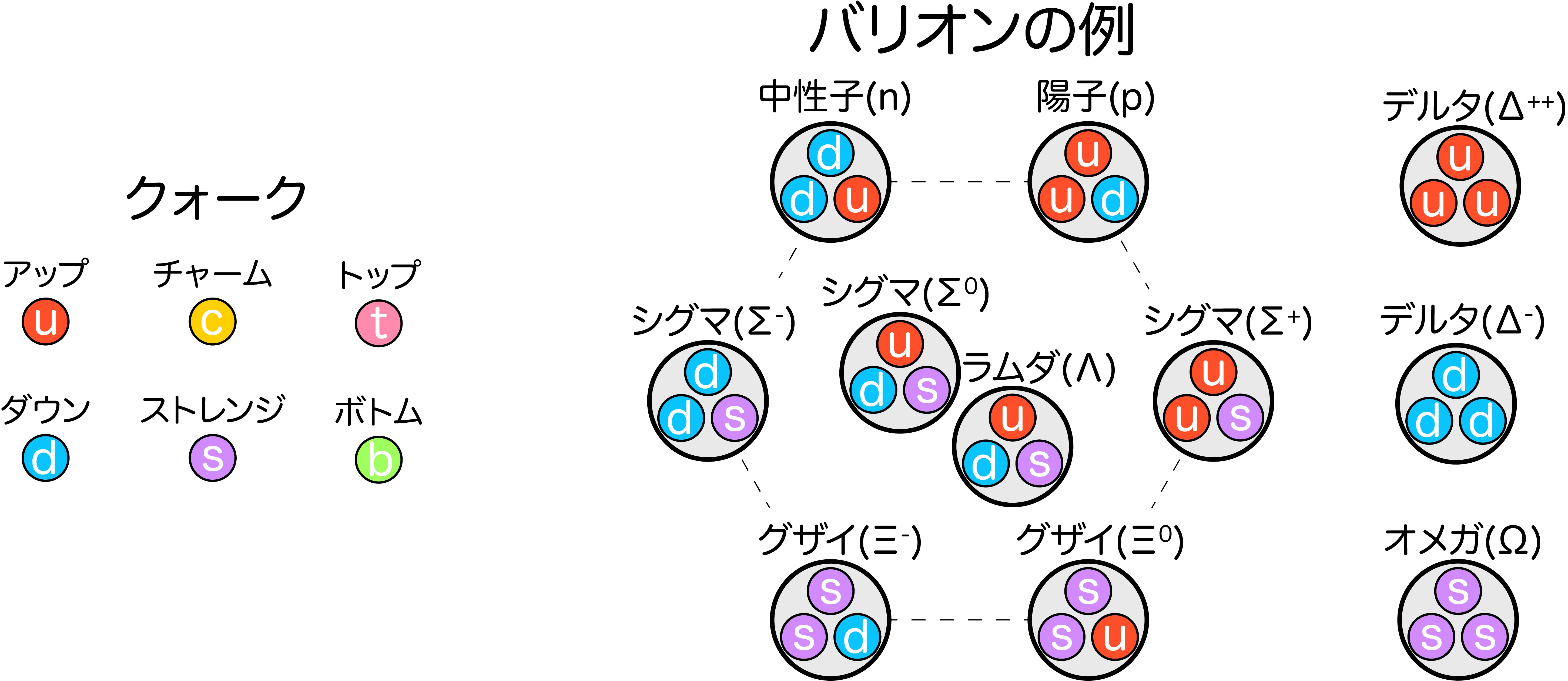

原子核は陽子と中性子でできています。さらに、陽子や中性子はクォークでできています。クォークには、質量が小さい順に、アップ、ダウン、ストレンジ、チャーム、ボトム、トップの 6種類があります(図1)。陽子や中性子はアップとダウンという最も軽い2種類のクォークが3個集まってできています。3個のクォークで構成された粒子をバリオンといいます。また、クォークと反クォークの対からは中間子が作られ、これらの粒子のことをまとめてハドロンと呼びます。

図1:クォークには、質量が小さい順に、アップ、ダウン、ストレンジ、チャーム、ボトム、トップの 6種類があり、それぞれ反粒子が存在する。また、3個のクォークで構成された粒子をバリオンという。図中の粒子はアップ、ダウン、ストレンジからできるバリオンの例であり、更に多くの種類のバリオンがクォークの種類と組み方の違いにより生み出され発見されている。

クォーク同士は、グルーオンと呼ばれるボーズ粒子をやりとりすることにより、強い相互作用が働いています。この強い相互作用を記述するのが、南部陽一郎博士(2008年ノーベル物理学賞受賞)が提唱した「量子色力学(Quantum Chromodynamics:QCD)」です。QCD研究は、1974年にケネス・ウィルソン博士(1982年ノーベル物理学賞受賞)が提唱した「格子ゲージ理論」を用いて定式化した「格子QCD」により飛躍的に発展しました。この「格子QCD」の大規模数値シミュレーションにより、陽子や中性子が実際にクォークからQCDによって生み出されることが検証されました。

また、陽子や中性子を結び付けて原子核をつくる力は、核力と呼ばれます。核力は、遠距離では引力として働き、陽子や中性子を結合させて原子核をつくり、一方、近距離では斥力(反発力)として働くことが、実験によりわかっています。しかし、なぜ、近距離で斥力が働くのかについては、長年の大きな謎でした。そこで、2005年、その謎の解明に取り組み始めたのが、理化学研究所量子ハドロン物理学研究室の初田哲男室長率いる研究グループでした。

初田室長、青木慎也拠点長らは、2007年、QCDに基づき、2個のバリオン同士に働く核力に関する数理手法と計算手法を構築しました。それはのちに「HAL QCD法」と命名されました。そして、高エネルギー加速器研究機構(KEK)のスーパーコンピュータを使って数値計算を実行。それにより、まずは、核力は遠距離では引力、 近距離では斥力となることを確認しました。その後もさまざまな数値計算を実行し、近距離の斥力は、クォーク間に働く「パウリの排他律」*1と、グルーオンのやりとりによる相互作用に由来することを明らかにしました。

2粒子間の核力を数値計算する手法は2通りあった

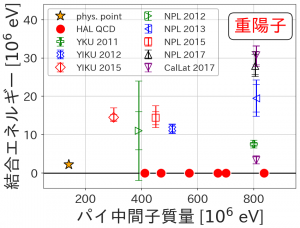

図2:これまでの現実よりも重い陽子・中性子での重陽子の結合エネルギーの計算結果のまとめ(横軸はパイ中間子質量)。HAL QCD法(赤丸)では結合エネルギーはゼロで重陽子は存在しない、一方で、他の直接法の結果では強い結合状態(星印は現実の質量での結合エネルギー)が得られていた。

ところが、現実よりも質量が大きいと仮定した場合、重陽子に関する数値計算では、直接法からは、中性子と陽子は強く結合し、重陽子が形成されるという結果が得られ、一方、HAL QCD法からは、引力が弱く結合しないという結果が得られたのです(図2)。

そのような状況でありましたが、HAL QCD法の共同研究グループであるHAL QCDコラボレーションは、従来のスーパーコンピュータよりも大規模計算が可能なスーパーコンピュータ「京」を利用して、ついにほぼ現実のクォーク質量での核力計算に着手しました。したがって、HAL QCD法の正当性を保証することは急務と言えました。その役割を担ったのが、2014年から、HAL QCD コラボレーションに参画した量子ハドロン物理学研究室の入谷匠特別研究員(以下、研究員)でした。「私たちは少数派だったため、多くの方々から、『HAL QCD法には誤りがあるのではないか』といわれ続けました」と入谷研究員は振り返ります。

そのような状況でありましたが、HAL QCD法の共同研究グループであるHAL QCDコラボレーションは、従来のスーパーコンピュータよりも大規模計算が可能なスーパーコンピュータ「京」を利用して、ついにほぼ現実のクォーク質量での核力計算に着手しました。したがって、HAL QCD法の正当性を保証することは急務と言えました。その役割を担ったのが、2014年から、HAL QCD コラボレーションに参画した量子ハドロン物理学研究室の入谷匠特別研究員(以下、研究員)でした。「私たちは少数派だったため、多くの方々から、『HAL QCD法には誤りがあるのではないか』といわれ続けました」と入谷研究員は振り返ります。

HAL QCD法の正しさを証明

入谷研究員はまず、直接法で用いられる「崩壊率解析」の信頼性を検証しました。これは、格子QCDにおける伝統的な解析手法の1つで、1粒子の質量測定において高い信頼と実績があります。具体的には、格子QCDから有効質量(崩壊率)というものを計算し、その数値から質量とエネルギーを読み取ります。

かみ砕いて説明すると、まず、ある時刻における粒子を設定します。その粒子は、時間の経過とともに崩壊していきます。崩壊していく割合は、粒子のエネルギーに対応します。しかし、実際の計算では、目的以外の粒子が混入し、崩壊率には雑音が含まれます。これらの不要な粒子はエネルギーが高く不安定なため、早く消えてゆきます。そのため、粒子の崩壊を十分に長い時間測定し、一定の崩壊率になるかを見ることで、1粒子の質量を測定できるというわけです。

「2個の粒子が結合した方が安定する場合は、結合してエネルギーを放出します。したがって、1個の粒子の質量の2倍よりも、2個の粒子が結合した状態のエネルギーの方が小さくなります。この差を求めることにより、2個の粒子が結合するかしないかがわかります。この崩壊率測定の信頼性を分析したところ、一定の崩壊率になるまでに時間がかかりすぎて、正しい測定とは判定ができないことがわかりました。これは、直接法では、エネルギーが正しく測定できないことを意味しています」と入谷研究員。とはいえ、これだけでは、直接法に重大な欠陥がある可能性は示せたものの、従来の研究結果を覆すには論拠が不十分でした。そこで、入谷研究員は、次に、有限体積公式による従来の直接法研究データの再検証を実施しました。

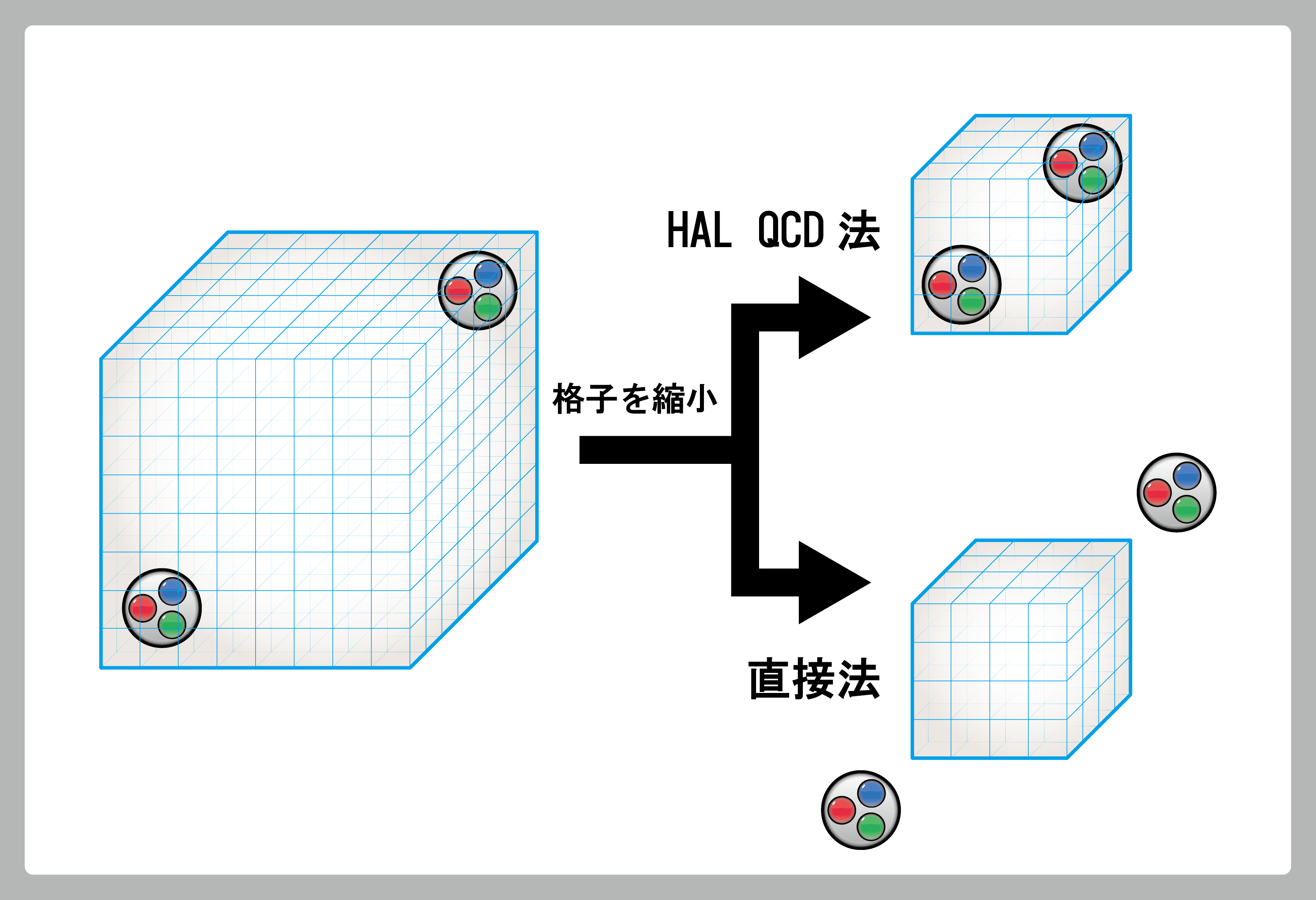

「これは、格子を小さくした場合に、2粒子の相互作用がどう変化するかを調べるというものです。HAL QCD法の結果では、格子を小さくすると粒子間の距離が縮まるなど、物理的に正しい影響を受けます。一方で、従来の直接法の研究結果は、格子が小さくなったことを正しく反映しておらず、まるで粒子が格子からすり抜けてしまったかのような理論的に不可解な振る舞いを示しました(図3)。つまり、これまでの現実よりもクォークが重い世界で、重陽子が存在するという直接法の結果は、根拠が不十分であり、信頼性に欠けることが明確になったのです」と入谷研究員。

ただし、HAL QCD法の信頼性を保証するためには、対立する直接法の問題点を指摘するだけでは不十分です。「HAL QCD法の解析では、様々な仮定を必要とします。そこでこの点についても数値計算を行いました。そして得られた結果にはすべて問題がないことを検証することができました」と入谷研究員。

図3:HAL QCD法では、格子を小さくすると粒子間の距離が縮まるなど物理的に正しい影響を受けた。一方、直接法では、格子が小さくなったことを正しく反映できず、まるで粒子が格子からすり抜けてしまったかのような理論的に不可解な振る舞いを示した。

HAL QCD法による核力研究は物質起源の解明につながる

このように、一連の研究を通じて、入谷研究員は、直接法の問題点を洗い出し、従来の直接法では正しい答えが得られないこと、逆に、HAL QCD法は信頼性の高い手法であることを示すことに成功しました。そして、2016年から2018年にかけて、その成果を複数の論文で発表しました。

「これにより、QCDによって粒子間に働く力を正しく解き明かす道筋が確立しました。今後、クォークからどのように物質ができるかの理解も進みます。また、信頼できるバリオン間の相互作用は、中性子星の性質の解明に不可欠であり、元素の起源の理解にも繋がります」と入谷研究員は語ります。

2017年8月17日、米国と欧州の重力波観測施設が、世界で初めて中性子星同士の合体により発生した重力波の観測を果たしました。中性子星が注目される理由の1つは、金やプラチナなどの重い元素は中性子星同士の合体によって合成されたと考えられるからです。そして、その成り立ちを知るためには、精密な核力が不可欠なのです。しかし、陽子と中性子間の力は長年の実験で精度よく決定されていますが、短寿命なハイペロン*2は実験データに乏しく、その相互作用には謎が残されています。そのため基礎であるQCDから理論的に導出する必要があるのです。

さて、現時点では、スーパーコンピュータ「京」による現実の質量での核力計算は、まだ多彩なハドロン間の相互作用の一部を計算しただけに過ぎません。全てを精密に測定するためには、さらなるコンピュータの性能向上とHAL QCD法による数値計算の改良が必要です。最大で「京」の100 倍のアプリケーション実効性能を目指すポスト「京」の共用が2021年に開始されれば、より多くの相互作用を精密に決定でき、HAL QCD法に基づいた物質起源の解明が進むでしょう。

*1:パウリの排他律

陽子や中性子をある一定の距離以内に近づけようとすると、同じスピンやカラーを持つアップ同士やダウン同士が同じ位置に重なることになります。しかし、同一種類のクォークは、同じ位置に同時に存在できません。これをパウリの排他律といいます。

*2:ハイペロン

ストレンジクォークを含む3個のクォークから成る粒子をハイペロンといい、オメガ、ラムダ、シグマ粒子などがあります。

関連記事

- プレスリリース:新粒子「ダイオメガ」-スパコン「京」と数理で予言するクォーク 6 個の新世界-(2018/5/24公開)

- 月刊JICFuS:H ダイバリオンは存在するのか(2018/3/9公開)