宇宙はどうして今のような姿になったのか…。シンプルでありながら未だに解決できないこの難問に対して、多くの研究者がそれぞれの方法で挑んでいます。千葉大学統合情報センターの石山智明(いしやま・ともあき)准教授は、そんな研究者の1人で、自らが開発したダークマターシミュレーションを発展させて、今ある星や銀河の成り立ちを探ろうとしています。

宇宙はどうして今のような姿になったのか…。シンプルでありながら未だに解決できないこの難問に対して、多くの研究者がそれぞれの方法で挑んでいます。千葉大学統合情報センターの石山智明(いしやま・ともあき)准教授は、そんな研究者の1人で、自らが開発したダークマターシミュレーションを発展させて、今ある星や銀河の成り立ちを探ろうとしています。

ダークマターの重力進化を追う

2012年11月、2年連続で日本の研究チームが「ゴードン・ベル賞(ACM Gordon Bell Prize)」を獲ったという嬉しいニュースが報じられました。この賞は、並列計算を科学技術に応用した事例の中で、最も優れた成果に与えられる、計算科学の世界で大変著名な賞です。この時は、スーパーコンピュータ「京」の全体の約98%を使った大規模シミュレーションで、5.67ペタフロップス(1秒間に0.567京回計算)という高い実効性能を達成したことが、受賞の直接の理由でした。

しかし、実効性能が高いだけではゴードン・ベル賞は受賞できません。どのような内容のシミュレーションを実行したかも、重要な評価ポイントでした。また、シミュレーションを実行するためのアプリケーションが優れていなければ、「京」のように高性能なスパコンを使ったとしても受賞の要件を満たすことはできません。このアプリケーションを開発したのが、当時、筑波大学計算科学研究センターの研究員だった石山さんでした。

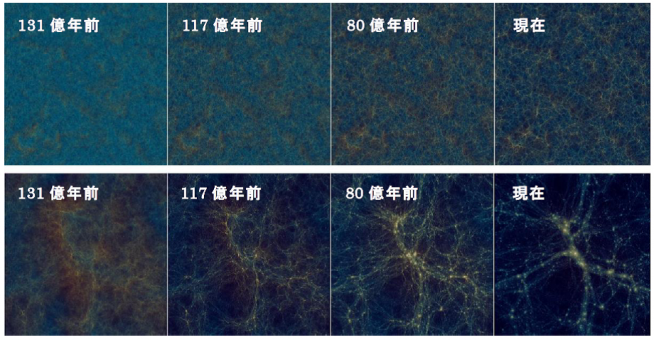

アプリケーションは、宇宙初期からのダークマターの重力進化を追うものでした(図1)。ダークマターは、目には見えませんし触れることもできませんが、重力だけは働く不思議な存在です。宇宙空間には、私たちがよく知る原子や分子のような物質のほかに、その全質量の約5倍に相当するダークマターが存在していることがわかっています。

宇宙が誕生したばかりの頃、ダークマターは宇宙空間にほぼ一様に広がっていました。ほんのわずかな濃淡があり、時間が経つに連れて重力により、ダークマターが最初に濃かったところはより濃く、薄かったところはより薄くなりました。こうしてできたダークマターの濃い部分が、ダークマターハローです。ダークマターハローができる過程をダークマターの重力進化といい、石山さんの開発したアプリケーションでは、「京」を使って約2兆個のダークマター粒子の重力進化を高速で計算したのです。

図1:2012年にゴードン・ベル賞を受賞したシミュレーション

宇宙誕生の頃からのダークマターの重力進化を追った。時間の経過とともに、ダークマターが合体を繰り返して、ハロー(濃い部分)ができていく。このムービーは、ゴードン・ベル賞を獲得した計算手法を用いて、国立天文台のスーパーコンピュータ「アテルイ」で行ったシミュレーションに基づいている。

動画クレジット

ダークマターハローの形成・進化(II. 大規模構造の形成)ver.2

シミュレーション:石山智明

可視化:中山弘敬

国立天文台4次元デジタル宇宙プロジェクト

星や銀河の形成にダークマターハローが関与

「ゴードン・ベル賞の受賞は、私の研究の1つの通過点に過ぎません。本当に知りたいのは、星や銀河がどのようにして今のようになったのか、ということですから」と石山さん。

この宇宙は、ビッグバンによって生まれました。それから38万年ほどすると、少し冷えた宇宙空間の中で、水素やヘリウムなど軽い物質ができました。こうした物質は宇宙空間をガスのように漂っていましたが、やがて集まって星や銀河を形成しました。しかし、ガス同士が引き合う重力だけでは、ガスが集まって星を形成する力としては不十分でした。それを補ったのが、ダークマターハローの重力だったのです。

ダークマターが銀河形成に大きく影響していることは、銀河が太陽質量の1兆倍以上もある大きなダークマターハローの中心に存在していることからもわかります。また、我々の太陽がある天の川銀河とマゼラン銀河のような近傍の衛星銀河は、一つの大きなダークマターハローの中にあり、その中でも衛星銀河はサブハローに存在しています。これは、天の川銀河とマゼラン銀河が元々は別のハローの中にあって、合体によって一緒になったことを示しています。

このダークマターハローと星や銀河の密接な関係を利用して、星や銀河がどうやってできたかを解明しようと石山さんは共同研究者らとともに研究を進めています。

ダークマターシミュレーションを応用して、星や銀河をつくる

すでに、材料のガスから、星や銀河ができる過程を直接シミュレーションする方法があります。それは光の輻射や流体の動きなどを考慮しなくてはならない複雑な計算です。そのためにシミュレーションで、同時にいくつもの星や銀河をつくることは容易ではありません。しかし、この宇宙には多くの星や銀河が存在し、互いに力を及ぼしあっています。そこで、“ダークマターハローの中心には星や銀河がある”という事実を便宜的に利用して、星や銀河のある場所を定めます。

「1つ1つの星や銀河をシミュレーションできれば良いのですが、それが難しくても、ダークマターシミュレーションを利用すれば星や銀河の相互作用を検討できます」と石山さん。ただし、そのためには、たくさんの星や銀河が存在できる広い宇宙空間のダークマターシミュレーションを行わなくてはなりません。

2015年、石山さんは東京経済大学の榎基宏さん、愛媛大学の小林正和さん、東京大学の真喜屋龍さん、文教大学の長島雅裕さん、大木平さんらとともに、一辺が約54億年という広い空間のダークマターシミュレーションに成功したと発表しました(図2、3)。これだけ広い空間でダークマターをシミュレーションできるのは、ダークマターの“重力しか働かない”という性質によって、ガスを扱って星や銀河をつくるよりずっとシンプルだからです。

図2:ダークマターの重力進化

明るいところほどダークマターの空間密度が高い。宇宙が生まれたばかりの頃、ほぼ一様(左)だったダークマターハローは時間の経過(右に向かう)とともに、集まって大きな構造を形成する。上段は一辺約54億光年のシミュレーション。下段は一辺約3.3億光年と空間サイズは小さいが、一粒子の分解能が高い。(クレジット:石山智明)

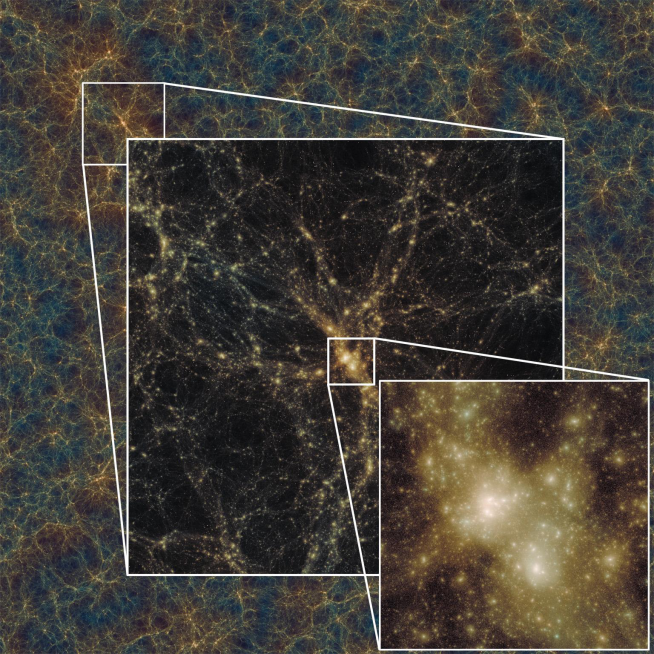

図3:一辺約54億光年の空間でのダークマターシミュレーション結果の詳細

図2の右上に相当するパネルの一部を順に拡大。右下はこのシミュレーションで形成した一番大きい銀河団サイズのハロー。多くのハローが形成され、その中心には銀河が、さらに銀河中心にはブラックホールが存在していると考えられている。(クレジット:石山智明)

シミュレーションデータの公開で研究が加速する

ところで「京」の大規模計算の成果を多くの人に活用してもらおうと、データの公開が進められています(Cosmological N-body simulations databases)。石山さんたちの研究から得られた成果も、merger tree(マージャーツリー、mergerとは合体を意味する)として公開されました(図4)。merger treeはダークマターハローの成長の過程を数値化したもので、ダークマターの重力進化を追うことができます。「“公開するように”という他の研究者の圧力に屈したのですよ」と冗談を言って笑う石山さんですが、今後、より多くの研究者がこのデータを活用して銀河のモデルをつくり、様々なシミュレーションや観測に役立ててくれればと願っています。

もちろん石山さんたちも、この成果を元に銀河形成をモデル化し始めています。共同研究者を中心として、ダークマターの重力進化に、一部ガスを出発物質とする銀河形成をモデル化する「準解析的銀河形成モデル」を採用し、よりリアルな銀河を目指しています。

このようにダークマターや銀河形成の研究が次々に進められるのは、石山さんが2012年に開発したアプリケーションが、今後の自分の研究の中で幾重にも利用できる汎用的なものだったからです。

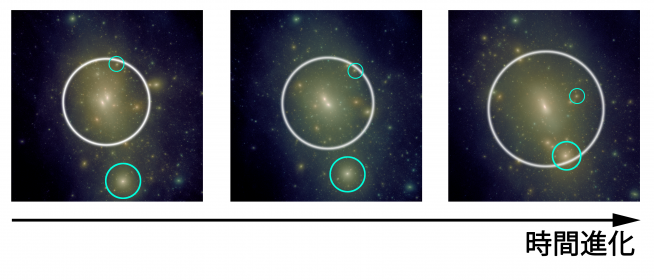

図4:merger treeの概念図

白と緑の丸はハロー、一部のサブハローを表す。シミュレーションで得られたダークマターの分布を、比較的粗い時間間隔で保存し、ハローを検出する。それぞれのハローの質量、サイズ、位置、速度などが数値化される。そして異なる時刻間で同一のハローをつないでいくことで、それらの進化や合体史、ハローとサブハローの階層構造が数値化される。(クレジット:石山智明)

詳細はCosmological N-body simulations databasesを参照のこと。

宇宙の進化に重要な役割を果たした初代星は今?

この研究とは別に、石山さんは「今も初代星は存在しているのか」という問題に取り組んでいます。初代星とは宇宙初期に生まれた、軽い元素だけからできている星で、ミニハローの中で生まれました。ミニハローとは宇宙初期に、まだ太陽質量の10万~100万倍程度と、あまり大きくなっていなかったダークマターハローのことです。ダークマターシミュレーションを元に初代星を扱う難しさは、銀河の場合とは逆に、空間は狭くてもいいから、その中をより高解像度でシミュレーションしなければならない点です。

一般的に初代星は、太陽質量の10~100倍の重い星になります。重い星は寿命が短く、すぐに超新星爆発を起こして消滅します。この時に、より重い元素が宇宙空間にばらまかれたと考えられています。このように初代星がどのような過程を経て今日に至ったかが、現在の宇宙の成り立ちを決めているのです。

そこで注目されているのが、現在も生き残っている初代星です。ごくまれに成長過程で分裂を起こし大きくならずに今でも生き残っているものがあると、理論的に予測されているのです。これを捉えられればいいのですが、今のところ実際に観測された例はありません。

それに対して石山さんは、「問題はありません。たくさんの星の中に初代星がどのくらいの割合で存在しているかもわからないのが現状ですから。見つからないということは、存在確率が考えていたよりも少ないというだけのことです」と話し、2019年、すばる望遠鏡に大きな視野で最大2400個の天体を一度に分光観測する装置「超広視野分光器(PFS:Prime Focus Spectrograph)」が搭載されたら見つかるかもしれないと言います。

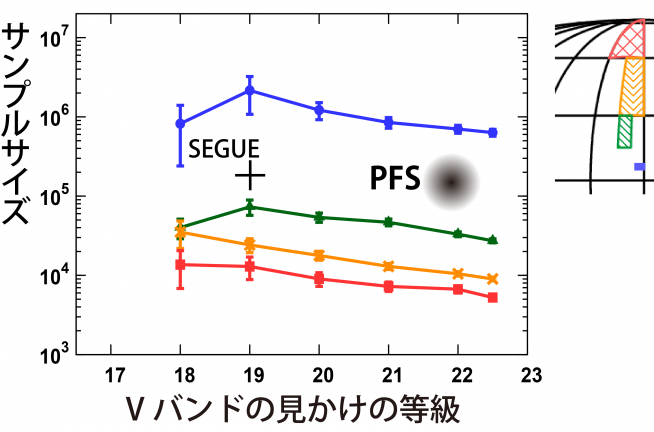

一方、自身の研究の中では、ダークマターハローの中に初代星がいくつ残っているかを仮定してシミュレーションを行い、どのくらいの割合で初代星を観測できるかを推定しています(図5)。これを、すでにある観測結果と比較することで、仮定が正しいかを検証するのです。初代星の初観測が伝えられる頃には、次世代スーパーコンピュータ「ポスト京」によるさらなる大規模シミュレーションも可能になっていることでしょう。

ダークマターの重力進化から始まった石山さんの研究は、間もなく環境が整い、銀河形成や初代星の生き残りなど、宇宙の未解明の謎に本格的に迫ろうとしています。

図5:ダークマターミニハローに10個の初代星があると仮定した場合の、初代星の存在確率

線の色は右図の観測エリアに対応する。例えば、青い観測エリアでは、106個の星を観測したら初代星を1個観測できることを意味している。すでに、光学天文台「SEGUE」で十分な数の星が観測されているにも関わらず、初代星が見つかっていないということは、ハローに10個の初代星があるという仮定が間違っていることになる。(クレジット:石山智明)

- JICFuSムービー:世界最大のシミュレーションでダークマターの正体にせまる(2013/4/8公開)