「銀河がどのようにできるのかを知りたいのです」と話すのは、東京工業大学の斎藤 貴之(さいとう・たかゆき)特任准教授。天文学の研究の中に、銀河ができる様子をコンピュータ上に再現して調べる「銀河形成シミュレーション」があります。斎藤さんは、従来よりもずっと精密な銀河形成シミュレーションによる、銀河形成過程の解明をめざして研究を続けてきました。ようやく銀河形成に必要な物理過程をすべて盛り込んだプログラムの完成にめどが立ち、今年中にはスーパーコンピュータ「京」を使った大規模シミュレーションに向けて、準備を始めたいと考えています。

銀河の誕生

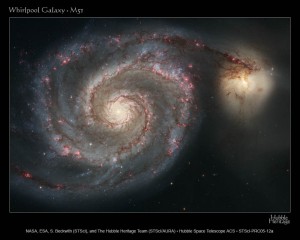

数千億個の恒星からなる銀河(図1)。広い宇宙には、私たちの太陽がある“天の川銀河”をはじめ、観測可能なだけでも1000億個もの銀河が存在すると言われています。それらは形態から、渦巻銀河、楕円銀河、レンズ状銀河、不規則銀河などに分類されています。このようにさまざまな表情を見せる銀河は、いったいどのようにして生まれたのでしょうか?

観測的研究によって、宇宙における物質の分布や密度ゆらぎのパターンが明らかになっています。これらのデータから、現在もっとも一般的とされる銀河が形作られる過程(銀河形成モデル)は、先に銀河よりずっと小さな構造ができて、それらが合体しながら成長し、銀河を作るというものです。具体的には、まず重力の作用によってダークマター(暗黒物質)が集まります。ダークマターの集合体が十分に成長すると、その重力に引っ張られて、水素やヘリウムを主成分とするガスが集まってきます。ガスは冷えながらエネルギーを失い密度を増します。このようにして低温で高密度になったガスは分子雲と呼ばれ、ここから恒星が生まれます。そして、恒星が集まって銀河が形成されるのです。

銀河形成シミュレーション

「小学生の頃、先生が教室にもってきた科学雑誌『Newton』を読んで、宇宙研究に憧れるようになりました」と話す斎藤さんは、特に銀河ができる過程を詳しく知りたいと「銀河形成シミュレーション」という研究テーマを選びました。

図2 宇宙の進化(NASA / WMAP Science Team)。ビッグバン直後の宇宙は非常に高温で、大量の電子が飛び交っていた。光は電子と衝突して直進できず、宇宙は雲の中のように不透明だった。それから40万年後、宇宙は晴れ上がり、光は直進できるようになった。この光が、現在、背景放射として観測される。

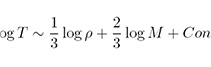

銀河形成シミュレーションでは、何をシミュレーションのスタート地点にするかが重要です。宇宙誕生から約137億年が経ちましたが、宇宙空間には“背景放射”と呼ばれるビッグバンの名残の電波があります。その観察から私たちは、ビッグバンがおきてから約40万年後という、ごく初期の宇宙の姿を知ることができます(図2)。この情報に、現在の銀河や超新星爆発※の観測から得られる情報を組み合わせて「宇宙モデル」をつくります。この宇宙モデルを使って、ビッグバンよりもう少し新しい時代の宇宙を予想し、これをスタート地点にします。

次に、どのような過程を経て銀河が形づくられてきたかをモデル化した、シミュレーションプログラムを用意します。このシミュレーションプログラムには、重力や流体の相互作用、ガスの放射冷却と加熱、近傍での星形成や超新星爆発の影響など、銀河形成に関係すると考えられる物理過程が盛り込まれています。スタート地点に対してシミュレーションプログラムを動かせば、コンピュータ上に銀河をつくることができるのです。そして、できた銀河を実際の銀河と比較検証します(図3)。

(1) 初めはほとんど一様だった宇宙が、密度にわずかな揺らぎが存在したことによってダークマターが重力により集まる。その集まりによる重力に引かれて、水素やヘリウムといったガスが濃く集まった領域が形成される。

(2) 形成された「ガスの雲」の中の特に濃い部分で、小さな星の集団がいくつも生まれる。

(3) 早い段階で形成された星の集団の合体が次々と起こる。初期のガスの雲が持っていた角運動量(回転の勢い)は保存されるため、ガスが集まるほど回転速度が大きくなり、円盤状のガスの雲が形成される。

(4) 円盤状のガスの雲の中で星が生まれ、円盤状の銀河となる。銀河の近くを星の集団(矮小銀河)が通ると、その重力の影響で星の分布が波立ち、渦巻き状の構造が生まれる。

図3 渦巻銀河の形成(シミュレーション:斎藤貴之、可視化:武田隆顕(国立天文台)

2007年に斎藤さんが「国立天文台4次元デジタル宇宙プロジェクト」に公開したシミュレーション映像「渦巻銀河の形成ver.3」より抜粋。「銀河の星の数は1000億個ほどあるのに対して、このシミュレーションでは、暗黒物質とガス、それぞれ100万個の粒子を用いて行いました。一つのガス粒子の質量はなんとか1000太陽質量です。当時としては最も高い質量分解能を持つシミュレーションでした」と斎藤さん。

鍵は分解能の向上

このように、銀河形成シミュレーションは、たくさんの観測情報と物理過程が盛り込まれ、現実の銀河形成を忠実に再現しようと開発されてきました。しかし、斎藤さんは、現在の標準的なシミュレーションに満足していません。その理由を、「従来のシミュレーションでは質量分解能と空間分解能が圧倒的に不足しています。その結果、結構大胆な仮定が導入されているのです」と話します。

分解能が不足しているとは、十分小さな粒子を扱うことができないということです。現在、シミュレーションで扱うことのできる1つの粒子(星の集合体、ガスの集合体、ダークマターの集合体などをあらわすもので、これ以上小さな領域は扱えない)は、太陽数万~100万個分に相当する質量をもっています。しかも、シミュレーションで扱えるのは、数百万粒子がせいぜいです。これでは、銀河のなかの星形成領域や立体構造を詳細に表現できません。そこで、この不完全な部分を補うために、現状では大胆な仮定が導入されています。

一例を上げると、従来の分解能では平均的な密度の星間ガスですら詳細に表現できません。当然、星が形成されると考えられている、密度の高い星間ガス(分子雲)を表現することはできないので、シミュレーションプログラム内のモデルでは、はるかに低い密度のガスから星が生まれるとされています。こうしたモデルでは、ガスが星になる割合をパラメータという値で決めます。これが、この場合の大胆な仮定です。パラメータは観測データと比較しながら経験的に選ばざるを得ない値なので、実際の銀河形成過程のさまざまな状況においてうまく機能するかどうかが明らかでないことが問題になっています。

「このような問題は、究極的には無限に分解能を上げることで解決されるはずですが、シミュレーションを行う計算機の能力には限界があるので、どこまでも細かい構造を追跡できるわけではありません。それでも、星が生まれる分子雲が形成される様子を明らかにするためには、少なくとも1つの粒子の質量を100~1000太陽質量程度まで小さくする必要があります」。そこで斎藤さんは、より小質量の粒子をよりたくさん扱える銀河形成シミュレーションをめざして、ゼロからの開発を進めています。

“独立時間刻み法”の問題点を解決

分解能の向上をめざして研究を進めると、従来の計算方法では対応できない問題が生じることがあります。こうした問題の解決も、斎藤さんの重要な仕事です。

銀河形成シミュレーションでは、少しずつ時計を進めながら宇宙の進化(変化)を追い、銀河の形成過程を再現します。このとき、1回ごとの時計の進む度合い(時間刻み幅)をシミュレーションが破綻しないように十分小さく、ただし無駄な計算をしないように可能な限り大きく取ります。すべての粒子の時間刻み幅を同じに取ると、計算中で最も短い時間刻み幅を持っているものに合わせる必要がありますが、幅広い時間スケールをもつ天体のシミュレーションでは非効率です。そこで、粒子ごとに異なる時間刻み幅を与える「独立時間刻み法」が広く用いられています。実際、分子雲の中でも密度が高い場所は、星が次々に生まれる進化の速い場所ですが、密度の低い所は、それに比べて進化がゆっくりしているため、時間刻み幅を大きくとっても問題ありません。このように進化の速度によって時間幅を変えることで、効率の良い計算方法を実現しています。

「私たちは、従来の『独立時間刻み法』を発展させ、銀河形成シミュレーションの効率をよくする方法を開発しました」と斎藤さん。現在の銀河形成シミュレーションで、もっとも進化の速度が速く短い時間刻みで計算されているのは、超新星爆発によって加熱された高温のガスです。この高温ガスの進化は、熱や運動エネルギーの影響を強く受けますが、重力の影響はそれほど大きくないことがわかっています。そこで、これらの影響の違いを考慮して、それぞれ異なる時間刻み幅で計算するように工夫しました。これにより必要のない重力に関する計算が減り、シミュレーションの効率化が図られたのです。

「シミュレーションをつくっていると、いろいろな壁にぶつかります。その都度、解決法を考えますが、ときには良いアイディアが浮かばず、何カ月も研究が進まないこともあります」。こうして編み出された新しい計算方法は、斎藤さんの数万行にもおよぶシミュレーションプログラムに、次々に書き加えられているのです。

大規模シミュレーションにもチャレンジ予定

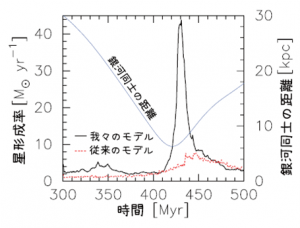

図4 銀河衝突における星形成率の時間変化とシミュレーション。画像高分解能の銀河衝突シミュレーションでは、銀河どうしの衝突の初期に、自然に星形成率が高くなる。観測データと同様の結果が出たことで、シミュレーションは成功したといえる。

斎藤さんは銀河に関するさまざまなシミュレーションを用いて、分解能を上げたときの効果の検証を進めています。たとえば、銀河どうしの衝突のシミュレーションでは、衝突初期に爆発的な星形成がおこることを示しました(図4)。「このことは観測的には知られていましたが、従来のシミュレーションの星形成モデルでは再現できないことが知られていました。これに対して、分解能をあげたシミュレーションでは、自然とこの現象を表現できたのです」と、分解能を上げることによるご利益をすでに感じていると言います。

また、国立天文台の武田隆顕特任助教に依頼して、得られた各粒子の座標と速度のデータを画像化し、視覚的な検証も行っています。図3はその結果です。一般の人には、まるで現実の銀河のようにも見えるシミュレーション結果ですが、斎藤さんにとってはまだ満足できるものではありません。ですから、今も分解能向上の研究を続けているのです。

それでもようやく1つの区切りを迎えられそうで、「京」を使った大規模シミュレーションも視野に入ってきています。「これまでバラバラに開発してきたものが、最近1つのプログラムとしてまとまりつつあります。スパコンを使えば、これまでの数百万粒子を大きく上回る、数億粒子を扱ったシミュレーションが可能になると考えています。よりダイナミックに、銀河形成過程を描き出せると期待しています」。準備は整いました。百億年かけて形成された銀河の詳細が明らかになる日も、そう遠くはないかもしれません。

用語解説

超新星爆発

星の一生の終わり方は、その大きさによって異なる。太陽より重い星の場合は、大きくふくらみ最後に大爆発をおこす。これを超新星爆発という。